呼吸器外科

診療科の概要

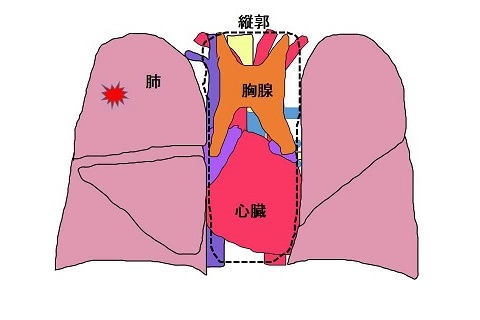

呼吸器外科の受け持ち範囲は肺癌、気胸などの肺疾患の他、縦郭、胸膜、胸壁、横隔膜、胸管、胸部神経など、胸部にある心臓と食道以外の外科的疾患全てです。常に呼吸器内科と連携をとって治療方針を決定し、検査から手術、抗癌剤など術後の治療へと円滑な治療が可能となっています。手術は低侵襲な(体への負担が少ない)胸腔鏡・ロボット手術を中心に行っており、手術全体の9割が胸腔鏡・ロボットで可能です。また、生検といって病気の診断のため肺や胸腔内の組織をとる必要がある場合があり、そのような検査のための胸腔鏡手術(審査胸腔鏡)も積極的に行っています。一方で進行癌に対する根治手術は開胸して気管支、血管、胸壁などを合併切除する必要がある場合があり、大学や他科と協力して行っています。当院は救命救急センターを有する救急指定病院であり、交通事故などで多発外傷を負った患者さんも多く運ばれてきます。呼吸器外科では肋骨や肺などの胸部外傷を受け持っており、各診療科と協力しながら治療を行っています。

主な対象疾患

◎肺癌、肺腫瘍

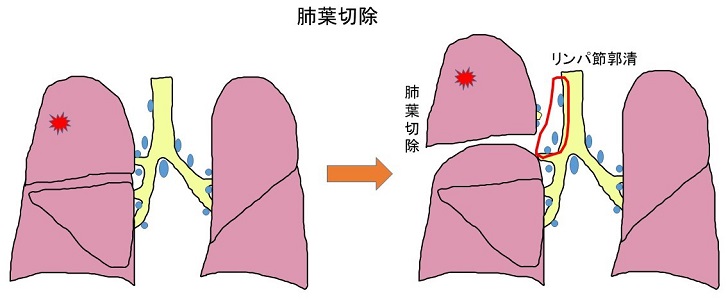

肺にできる腫瘍の代表的なものは肺癌ですが、その他に良性の肺腫瘍や、他の癌が転移してできる転移性肺腫瘍もあります。手術は肺切除を行います。腫瘍の種類や大きさ、患者さんの体力などにより肺切除の範囲が変わってきます。

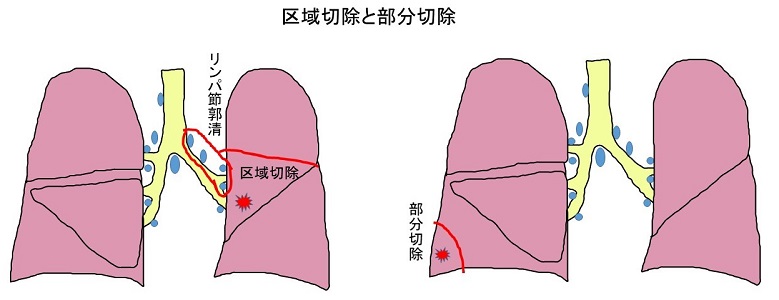

肺癌を根治するための標準手術は、肺葉切除+リンパ節郭清です。肺癌の進行度、体力に応じて、より小範囲の切除(区域切除、部分切除)を行う事もあります。一方、進行した肺癌に対しては片方の肺を全摘したり、周囲の臓器を一緒にとる(合併切除)手術が必要になる場合もあります。

*ロボット支援下手術について

手術支援ロボットIntuitive社の「ダビンチ サージカルシステム 以下ダビンチ」は「ロボット」、「コンピューター」、「光学」の各技術を応用して外科医が行う低侵襲手術を支援する医療機器です。1999年にアメリカFDAの許可を受けて以降普及が進み、近年では全世界で年間100万件以上の手術が行われています。日本では2018年4月より呼吸器外科手術が保険適応となり、当院でも2022年3月から最新の「ダビンチXi サージカルシステム」(図1)を用いた「ロボット支援下胸腔鏡手術」(Robot-assisted thoracoscopic surgery以下RATS)を開始いたしました。ダビンチには4本のアームがあり、取り付けられた3本のアームと内視鏡カメラを術者が遠隔操作で操作する仕組みになっています。

従来の胸腔鏡下手術(Video Assisted Thoracoscopic Surgery: VATS)と比較し、

①高倍率3D HD手術画像により、立体的な術野の拡大画像が映し出され、細かく精密な手術ができる(図2)。

②ダビンチ鉗子は多関節と人間の手よりも大きな可動域を持つため(7自由度、540度回転)、狭い所や奥深い所においても自在な操作が可能になる(図3)。

等様々な利点があり、より安全で精密な手術が行えます。当科では保険適応となる肺悪性腫瘍手術と縦隔腫瘍手術のうち9割をロボット支援下胸腔鏡手術(RATS)で行っています。

*胸腔鏡下肺切除術(VATS: video assisted thoracic surgery)

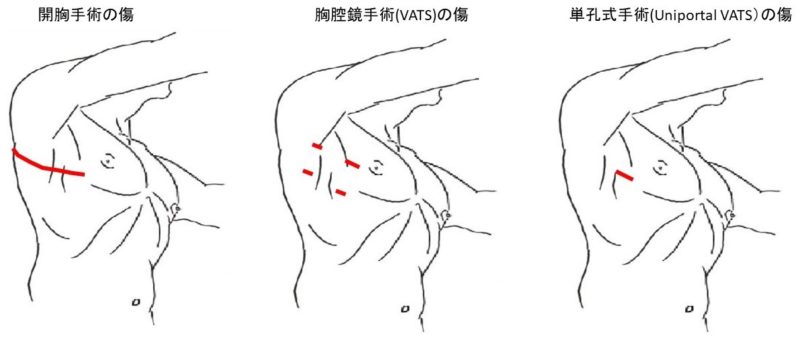

肺の手術を行うために以前は胸から背中まで30㎝程度の皮膚切開と、胸筋、背筋、肋骨を切り離す必要がありましたが、手術機械や映像技術の進歩により、わきの下に小さな穴をあけることで手術が可能となっています。手術時間は開胸手術と変わりありませんし、出血量は少なくなります。従来3~4個の穴で行っていましたが、最近さらに体への負担を少なくする目的で、1個の穴のみで手術を行う単孔式手術(Uniportal VATS)も適応を選んで行っています。

VATSの手術風景:5mmの細いカメラを胸腔内に入れ、大きく映したモニターをみながら手術を行います。

* 最近の取り組み

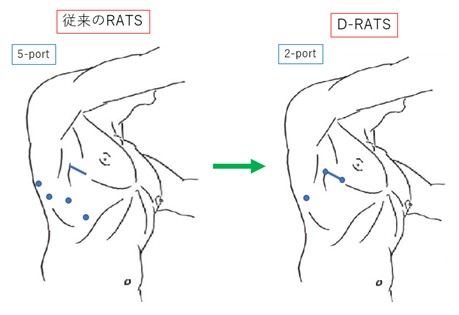

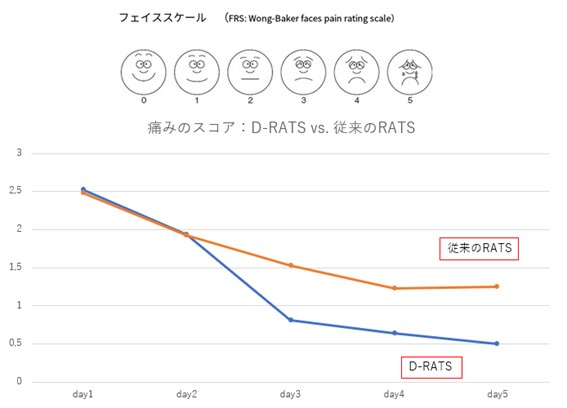

1)D-RATS(dual port robot-assisted thoracoscopic surgery)

手術ロボット「ダビンチXi」には4本のアームがあるため基本的には胸に4か所以上の傷を開ける必要がありましたが、一個の穴のみで行う単孔式手術(Uniportal VATS)と比較すると術後の痛みがどうしても強くなってしまう点がありました。当院ではロボット手術でも傷を減らす工夫を行い現在では二つの穴よりロボット手術を行うD-RATS(dual port robot-assisted thoracoscopic surgery)(図1)を、適応を選んで行っています。従来の穴を多く明けるロボット手術よりも術後の痛みが軽くなり、より体に優しい手術が可能となりました(図2)。

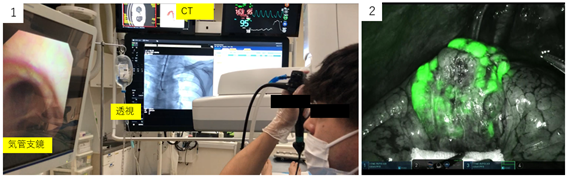

2)ICG-VAL-MAP法(アイシージーバルマップ法)

小さな病変は手術中にその場所を把握するのが難しく、癌を取るためにどの程度肺を切除するべきか判断が難しい場合があります。当院では手術前に気管支鏡、CT、透視の3つを併用する事により小さな腫瘍の周りに蛍光色素を注射し(図-1)、それを手術中に観察する事で確実な切除が可能になる技術(図-2)を取り入れています。これにより場所が判りづらい小さな癌でも取り残しの心配なく手術をする事が可能になりました。

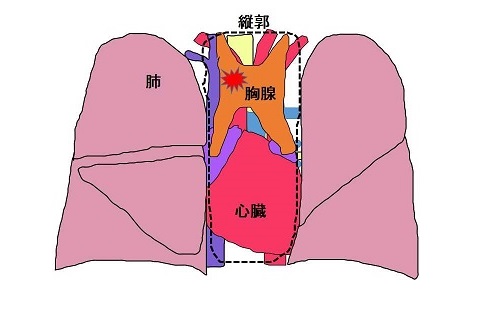

◎縦郭腫瘍

「縦隔(じゅうかく)」は左右の肺に挟まれた領域で、心臓、大血管、気管気管支、食道、胸腺、神経などの臓器が存在します。縦隔内に生じる腫瘍を、縦隔腫瘍と呼び、発生母地となっている臓器と発生した病気の種類の組み合わせで様々なものがあります。

縦隔腫瘍の分類

- 胸腺上皮性腫瘍:胸腺腫,胸腺がん

- 胚細胞性腫瘍:成熟奇形腫,精上皮腫,非精上皮腫性胚細胞腫瘍

- 悪性リンパ腫

- 神経原性腫瘍

- 嚢胞性病変

縦隔腫瘍の検査にはCTやMRIがありますが、確定診断を得るためには腫瘍組織を顕微鏡で見る必要があります(病理検査)。診断のために組織を採取することを生検と言い、CTで見ながら針で組織を採取する方法などがあります。しかし針生検が難しい場所にある事も多く、悪性が疑われる場合や腫瘍が増大してきている場合は診断と治療を兼ねて腫瘍を切除する手術が勧められます(診断的治療)。このような手術では低侵襲な胸腔鏡下手術が有用です。一方、悪性縦隔腫瘍には様々な種類があり、腫瘍の特徴に合わせた治療方針を立てる必要があります。病状に応じて化学療法や放射線治療を組み合わせた集学的治療を行います。

*胸腺腫・重症筋無力症について

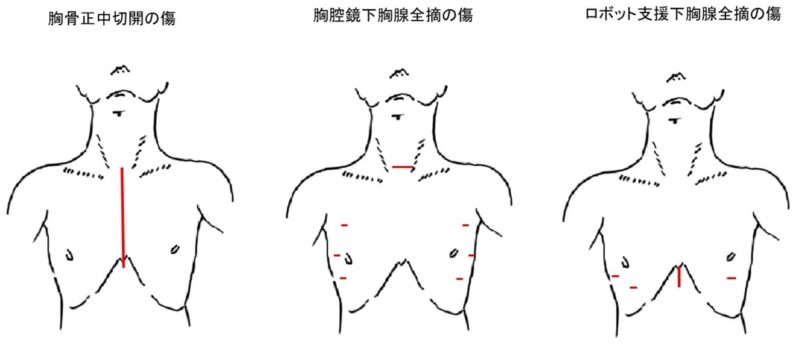

重症筋無力症の患者さんのうち25-30%では胸腺腫を合併しており、この場合は胸腺と胸腺の腫瘍を取れば重症筋無力症もよくなります。拡大胸腺摘出術といい、胸腺と周囲の組織を切除する手術です。胸腺摘出術の効果は術後3か月~1年以上をかけて徐々に現れ、薬が減量になったり、内服治療が不要になることが目標です。従来胸骨を縦割りにする胸骨正中切開で行われる手術でしたが、胸腔内に二酸化炭素を送気するなどの技術の進歩により、低侵襲な胸腔鏡手術が可能になりました。胸腔鏡下拡大胸腺摘出術では両側の胸部から手術を行うため時間はかかりますが、胸骨正中切開と比較し、美容上のメリットのみならず呼吸機能に与えるデメリットも少なくなっています。2023年からは手術ロボット「ダビンチ」を用いた剣状突起下(みぞおち)からの手術を導入しています。より少ない傷でより安全で正確な手術が可能となり、手術時間も短くなりました。

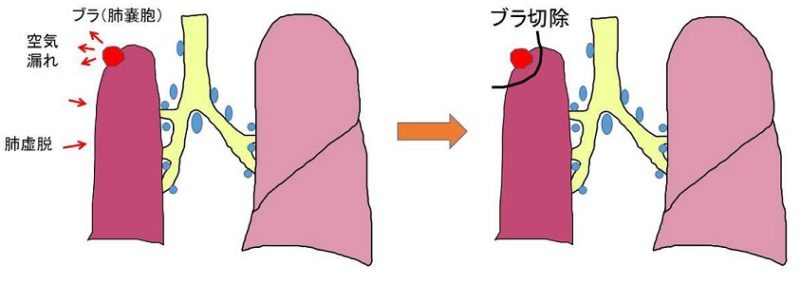

◎気胸、血胸

肺にブラ(肺嚢胞)ができる事があります。ブラができる原因は先天性の場合と、喫煙などの影響で肺気腫になった結果後天性にできる場合があります。ブラが破裂すると空気が漏れ、肺が縮んで呼吸困難になります。また、出血すると胸腔内に血がたまり血胸になります。治療は胸の中に管を入れてたまった空気や血液を吸引する、胸腔ドレナージを行います。自然に穴が塞がるのを待つ治療ですが、治らない場合は手術が必要になります。気胸の手術は基本的には破裂したブラの切除です。自動縫合器という切除と縫合が同時にできる器械を用います。高周波で焼灼したり、吸収性シートや組織接着剤を用いて被覆、補強する事もあります。ほぼ全例を胸腔鏡手術で行っています。

◎膿胸、肺膿瘍

肺炎などが引き金となり、肺の外に膿がたまる膿胸や、中にたまる肺膿瘍になる事があります。強い炎症を起こし、敗血症など全身に影響を与えます。胸腔ドレナージと抗生剤による治療が基本となりますが、なかなか治らない場合は手術が必要になります。

◎肋骨・胸骨骨折、肺挫傷など胸部外傷

転倒転落、交通外傷などで肋骨など胸部の骨が折れたり、肺が傷ついて気胸や血胸となる事があります。胸腔ドレナージとバストバンドによる肋骨の固定が基本の治療となりますが、治らない場合や、程度がひどい場合は手術を行います。

◎胸膜、胸壁、横隔膜疾患

胸膜、胸壁腫瘍、横隔膜交通症など

◎胸管、神経疾患

乳び胸、多汗症など

医師紹介

診療・手術実績

2024年(1~12月)

| 項目 | 患者数 |

|---|---|

| 外来新患数 | 139 |

| 外来延数 | 874 |

| 新入院数 | 155 |

| 2024年 | 2023年 | |

|---|---|---|

| 創傷処理 | 5 | 7 |

| 皮膚腫瘍摘出術 | 1 | – |

| 皮下腫瘍摘出術 | 1 | – |

| 関節脱臼非観血的整復術 | 1 | – |

| デブリードマン | – | 1 |

| 動脈(皮)弁術 | – | 1 |

| 骨折非観血的整復術 | – | 1 |

| 一時的創外固定骨折治療術 | – | 1 |

| 肋骨骨折観血的手術 | 1 | 1 |

| 肋骨切除術 | – | 1 |

| 胸壁悪性腫瘍摘出術 | 1 | – |

| 試験開胸術 | 1 | – |

| 胸腔鏡下試験開胸術 | 1 | – |

| 胸腔鏡下試験切除術 | 1 | 2 |

| 胸腔内(胸膜内)血腫除去術 | 1 | 1 |

| 胸腔鏡下胸腔内(胸膜内)血腫除去術 | 1 | 2 |

| 胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 | 12 | 10 |

| 膿胸腔有茎大網充填術 | 1 | – |

| 胸郭形成手術 | – | 2 |

| 胸腺摘出術 | – | 1 |

| 縦隔腫瘍摘出術 | 1 | – |

| 胸腔鏡下拡大胸腺摘出術 | 1 | 1 |

| 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術 | 2 | 3 |

| 肺切除術 | 2 | 2 |

| 胸腔鏡下肺切除術 | 23 | 16 |

| 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 | – | 4 |

| 胸腔鏡下良性胸壁腫瘍手術 | – | 1 |

| 胸腔鏡下肺縫縮術 | 5 | 4 |

| 肺悪性腫瘍手術 | 1 | 2 |

| 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 | 60 | 66 |

| 胸腔鏡下(腹腔鏡下を含む)横隔膜縫合術 | 4 | 1 |

| 胸腹裂孔ヘルニア手術 | – | 1 |

| 胸腔鏡下心膜開窓術 | 1 | – |

| 経皮的心肺補助法 | 2 | – |

| 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置 | 1 | – |

| 合計 | 131 | 132 |

| 上記項目の内、ダヴィンチを使用した件数 | 2024年 | 2023年 |

|---|---|---|

| 胸腔鏡下拡大胸腺摘出術 | 1 | 1 |

| 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術 | 2 | 3 |

| 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 | – | 2 |

| 胸腔鏡下肺切除術 | 1 | – |

| 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 | 25 | 52 |

| 合計 | 29 | 58 |